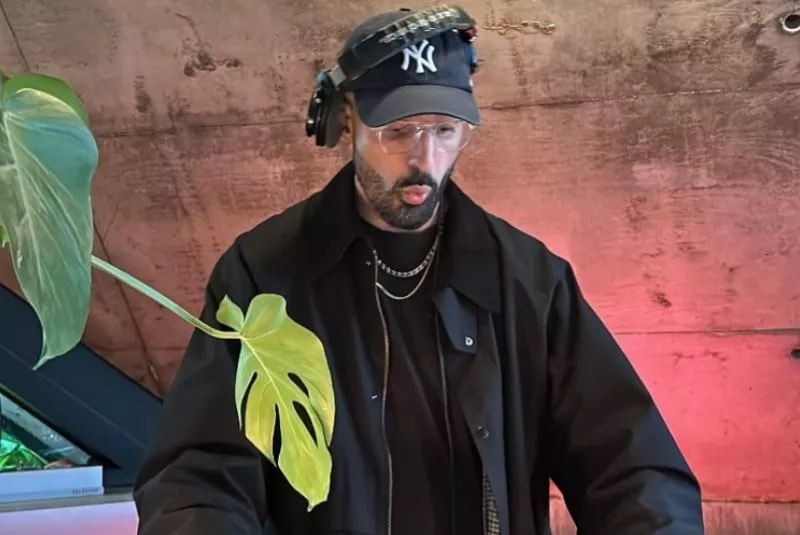

Avocat le jour, DJ la nuit

Mahdi Saoula mène une carrière à la croisée du droit et de la musique. Depuis plusieurs années, il partage son temps entre les salles de cour et les scènes montréalaises et internationales.

« Il m’est déjà arrivé de quitter le palais de justice pour me rendre directement à un soundcheck aux Francos », raconte-t-il.

Co-fondateur du label Voyage Funktastique, il a eu l’occasion de jouer à Los Angeles, New York, Chicago, Paris, Berlin ou Amsterdam. Depuis trois ans, il combine cette activité musicale avec une pratique à titre d’avocat de la défense.

D'où lui vient sa passion pour le droit criminel? Et quel rôle a-t-il joué au sein de la scène musicale montréalaise? On a jasé avec lui.

Qu’est-ce qui vous a conduit vers le droit et plus particulièrement vers une carrière d’avocat?

Après mon baccalauréat en sciences politiques, j’ai eu une période flottante de trois ans. L’idée de devenir avocat me trottait quand même dans la tête depuis quelques années, mais j’avais aucune spécialité en tête.

Le déclic pour le droit criminel est venu pendant les trois années entre mes deux baccalauréats. Je travaillais à la Maison des Jeunes de Côte-des-Neiges, d’abord comme bénévole pour des ateliers de musique, puis comme coordonnateur de leur studio. À travers ce travail, j’ai côtoyé des jeunes avec des réalités très différentes de la mienne. Moi qui venais de Longueuil, je découvrais un autre monde. Ça m’a frappé : la vie peut être dure, même ici.

Ces expériences, additionnées à mes lectures, m’ont amené à vouloir aider des gens confrontés à des difficultés profondes.

Pouvez-vous nous parler plus en détail de votre expérience à la Maison des Jeunes?

J’ai commencé comme bénévole en donnant des ateliers de musique. Rapidement, on m’a proposé un poste, parce que j’étais à l’aise avec les jeunes. Je suis devenu coordonnateur du studio de musique. Même si je n’étais pas formé comme intervenant social, le travail en contenait une grande part : les jeunes venaient enregistrer, ils parlaient de leur vie, de leurs difficultés.

Quand le micro s’éteignait, les confidences continuaient. Cette proximité humaine, elle m’a profondément formée. Elle a développé mon empathie et mon envie d’aider. Et ça se retrouve aujourd’hui dans mon travail d’avocat : derrière chaque dossier, il y a une personne, une histoire, souvent beaucoup de souffrance.

Même si on travaille souvent seuls sur nos dossiers, la défense criminelle est très collaborative. Dans les deux bureaux où j’ai travaillé, tout le monde s’entraide énormément.

En termes de dossiers, environ la moitié concerne des violences conjugales. Ce sont des dossiers délicats : il y a souvent des enfants, des dynamiques familiales complexes, beaucoup d’émotions. Je vois aussi des dossiers de facultés affaiblies, d’agressions sexuelles, de proxénétisme, de vols, fraudes, recel…

Comment parvenez-vous à gérer l’impact émotionnel que peuvent avoir certains dossiers?

Avec l’expérience et le volume, on apprend à créer une certaine distance. Mais attention : il ne faut pas devenir un robot. Certains avocats disent qu’avec les années, « ça glisse ». Je déteste cette idée. Ça enlève toute l’humanité du travail.

Oui, il faut mettre de l’émotion de côté pour rester efficace et éviter le burn-out. Mais il faut en garder aussi : derrière chaque dossier, il y a des familles, des parents qui ne dorment pas, des gens qui comptent sur nous.

Le plus difficile, c’est de trouver l’équilibre : ne pas se laisser envahir, mais ne pas s’éteindre non plus.

À côté de votre pratique du droit, vous êtes également DJ. D’où vous vient cette passion pour la musique? Est-ce un intérêt qui trouve ses origines dans votre famille?

Oui, surtout grâce à ma mère et ma sœur. Ma mère a toujours rêvé d’être chanteuse… Et puis moi, à l’âge de 12 ans, j’ai découvert le hip-hop, une culture qui encourage justement la débrouillardise : le sampling, le DJing, créer avec les moyens du bord.

À l’adolescence, j’ai rencontré d’autres passionnés, un prof de musique qui était rappeur, son groupe… et ce groupe m’a ouvert les portes de la Maison des Jeunes. Tout s’est enchaîné naturellement.

Est-ce que Montréal est une ville où il est facile de créer, de faire des connexions dans la musique?

La scène musicale montréalaise est incroyablement ouverte et multiculturelle, et ce qui la rend unique, c’est la rencontre entre la scène anglophone et la scène francophone. Quand ces deux univers se croisent, ça crée quelque chose de vraiment exceptionnel.

Les personnes que j’ai côtoyées plus jeune, avec qui je faisais de la musique, ont marqué les 15 années suivantes de ma vie. Même si nous n’étions pas toujours en contact constant, ces collaborations ont été essentielles pour affirmer mon identité artistique et pour aider les autres à développer la leur.

Quelles sont les influences qui ont façonné votre univers musical?

Le rap et la musique afro-américaine ont beaucoup compté pour moi, car elles m’ont permis de m’identifier à une culture et à une diaspora. Mais ma famille maternelle, originaire d’Oran en Algérie, m’a aussi transmis des goûts variés : pop française, Rai, musique traditionnelle algérienne… Oran est connue pour sa richesse musicale, ses chanteurs emblématiques et sa culture festive, ce qui a naturellement nourri mon intérêt pour la musique.

Le rap m’a surtout appris à écouter des récits de vies différentes. À travers ces histoires, j’ai compris que la diversité était une richesse, et que se reconnaître dans l’expérience des autres permettait de mieux accepter les différences et de créer un lien social fort.

Pour moi, être soi-même est la clé pour se connecter aux autres, pour participer à une identité collective qui valorise les différences plutôt que de les effacer. C’est tout le sens de ma démarche artistique : créer un espace où la diversité se manifeste, mais où elle rassemble.

Partager cet article:

Gmail

Gmail

Outlook

Outlook