Prières en public : « Il est où, le problème? »

Radio Canada

2025-09-02 13:30:28

L’interdiction de prier en public qu’envisage le gouvernement Legault fait l’objet de vives critiques tant dans le milieu religieux que dans la sphère juridique.

« Les gens peuvent danser, faire de la musique, mais ils peuvent aussi parler avec leur seigneur; pourquoi pas? Il est où, le problème? » soulève le chercheur en sociologie des religions Azeddine Hmimssa.

L’interdiction de la prière en public qu’a dans ses cartons le gouvernement Legault est, selon lui, « une violation des engagements d’un État démocratique », ou encore « un glissement vers une société totalitaire ».

La prière, « pour quelqu’un qui n’est pas croyant, c’est malaisant, peut-être », explique en entrevue à Radio-Canada celui qui est aussi imam à Montréal. « Mais il faut qu’il l’accepte, parce qu’il fait partie de cette société où on est censés s’accepter ensemble pour être capables de vivre ensemble », poursuit-il.

Jeudi, une source a confirmé à Radio-Canada que Québec planche actuellement sur un projet de loi – qui recevrait l’approbation d’une grande partie du caucus – pour interdire les prières en public et pour renforcer la laïcité.

« La multiplication des prières de rue est un enjeu sérieux et sensible au Québec. En décembre dernier, notre gouvernement a évoqué son malaise face à ce phénomène de plus en plus présent, surtout à Montréal », a alors indiqué le cabinet du ministre responsable de la laïcité, Jean-François Roberge.

Dans une lettre ouverte publiée dans La Presse dimanche, l’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, a vivement critiqué ce plan.

« Comment distinguer une prière d’un moment de silence ou de recueillement? [...] Et surtout, qui déciderait de ce qui est prière et de ce qui ne l’est pas? Une telle interdiction ne pourrait s’appliquer qu’au prix de l’arbitraire et nourrir la méfiance et les préjugés », écrit Mgr Lépine.

« Certaines propositions récentes visant à interdire les prières en public soulèvent de sérieuses inquiétudes quant au respect des libertés fondamentales », ajoute-t-il dans sa missive, que Jean-François Roberge a refusé de commenter à la demande de Radio-Canada.

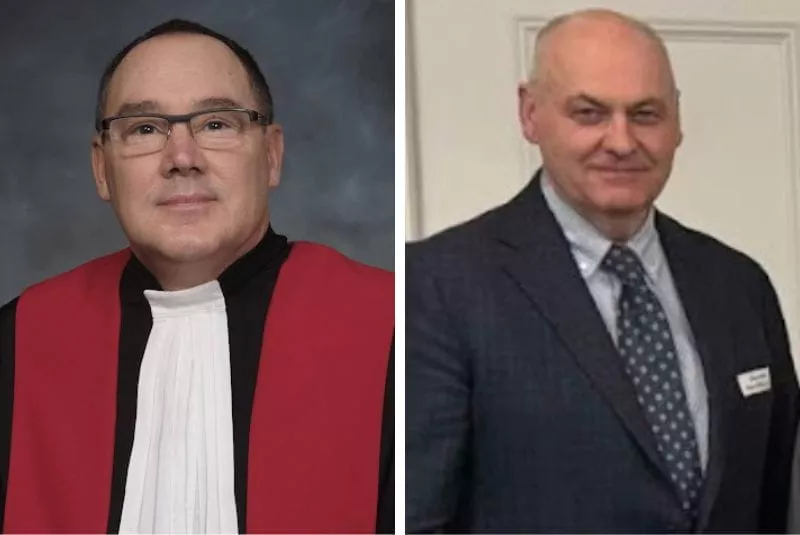

Mgr Lépine « a incontestablement raison », selon l’avocat Julius Grey. « Le droit de chaque individu de tomber sur les genoux et de prier est manifestement protégé par les chartes » canadiennes et québécoises des droits et libertés, explique-t-il en entrevue. « Ça fait partie de l’âme de certains individus de prier. »

Le professeur en droit de la personne à l'Université Laval, à Québec, Louis-Philippe Lampron est du même avis : « Interdire un comportement religieux, une prière, une marche religieuse, une procession, uniquement parce qu’elle est religieuse, clairement, c’est une atteinte à la liberté de conscience et de religion. »

Ce nouveau chapitre dans le dossier de la laïcité de l’État a pour toile de fond les prières musulmanes qui ont été observées en marge de manifestations propalestiniennes à Montréal ces dernières semaines.

Elles ont notamment eu lieu sur la place d’Armes, devant la basilique Notre-Dame, où des militants nationalistes ont organisé des contre-manifestations.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a indiqué y voir « un phénomène qui s’amplifie et qui crée des tensions », et qu’il consulterait, par l’intermédiaire d’un référendum, les membres de son parti sur la question de prières de rue.

En débordements, ou lorsqu’un événement religieux trouble l’ordre public, « des outils juridiques permettant de mettre fin à un rassemblement, peu importe sa raison, existent déjà », rappelle M. Lampron.

« Les gens n’ont pas le droit de bloquer les rues avec une procession religieuse, ou faire du bruit. Tout cela peut être réglementé, mais le droit fondamental à la prière ne peut pas être enlevé », souligne Me Julius Grey.

« Piétiner la société »

Dans sa lettre, Mgr Lépine accuse le gouvernement Legault de « confondre neutralité de l’État et neutralisation de la société ».

En interdisant la prière en public, Québec « se sert du principe de la laïcité de l’État pour restreindre les actions de personnes qui n’ont pas de liens d’emploi avec l’État, qui ne sont pas des représentants de l’État », ajoute M. Lampron.

Azeddine Hmimssa, lui, croit que « l’État est en train de piétiner la société; il essaie de fabriquer la société à son image, selon les convictions politiques et les intérêts des politiciens ».

Le gouvernement Legault doit d’ailleurs défendre sa Loi sur la laïcité de l’État, qui interdit notamment aux employés de l’État de porter des signes religieux devant la Cour suprême. Julius Grey fait partie de ceux qui la contestent.

Pour l’adopter en 2019, il a eu recours à la disposition de dérogation, qui permet de déroger à certains droits de la Charte pendant jusqu’à cinq ans. Il devra faire de même s’il veut interdire la prière en public, estime Julius Grey.

L'islam dans le viseur?

Louis-Philippe Lampron estime que « clairement, pour la CAQ et le Parti québécois, ce n’est pas la prière au sens large qui est problématique, mais bien la prière musulmane ». La laïcité que défendent ces partis serait plutôt « une forme de catho-laïcité », dénonce-t-il.

L’archevêque de Montréal a notamment dénoncé que des traditions catholiques, comme la marche des Rameaux, seraient en péril si la prière était interdite dans les rues du Québec.

Mais le gouvernement, selon M. Lampron, « pourrait plaider le fait qu’il y a beaucoup d’échappatoires potentielles pour faire en sorte que les pratiques religieuses rattachées au christianisme soient considérées comme moins religieuses et plus patrimoniales ».

« Ce ne serait plus uniquement une atteinte à la liberté de religion, mais également une atteinte discriminatoire. »

Une bouée pour François Legault?

De plus, cette idée arrive au moment où le gouvernement de François Legault est au plus bas de sa popularité, rappellent MM. Lampron et Grey.

« Il me frappe que le gouvernement adopte cette loi-là au moment où sa popularité semble en baisse, et je me demande si ce n’est pas tout simplement un geste politique, ce qui serait regrettable pour les droits fondamentaux », explique M. Grey.

« Le but des chartes, c’est justement de mettre les droits fondamentaux à l’abri de la politique », rappelle-t-il.

Partager cet article:

Gmail

Gmail

Outlook

Outlook