Procès des hockeyeurs : « cette conclusion correspond à la pire crainte des victimes »

Radio Canada

2025-07-28 13:15:18

MDes avocates regrettent que le procès n'ait pas permis de clarifier la notion de consentement dans le droit criminel canadien.

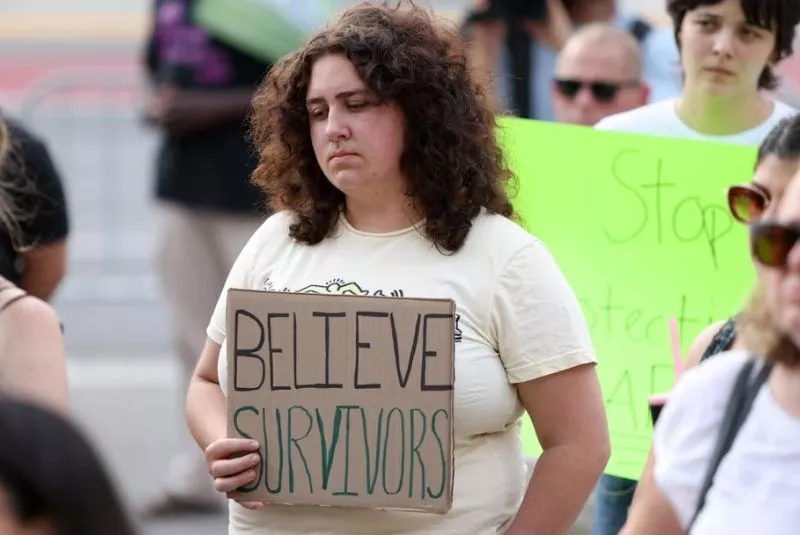

L'acquittement des cinq joueurs de Hockey Canada accusés d'un viol collectif risque de miner la confiance des victimes de violences à caractère sexuel envers le système de justice, déplorent des avocates interrogées par Radio-Canada. Dans son jugement rendu jeudi, la juge Maria Carroccia a dit que le témoignage de la plaignante n'était ni crédible ni fiable.

« Cette conclusion correspond à la pire crainte des personnes victimes », affirme d’emblée Sophie Gagnon, avocate et directrice générale de la clinique juridique Juripop, en entrevue à Tout un matin sur ICI PREMIÈRE.

« Un des principaux facteurs qu’on nous répète chez Juripop (pour justifier) pourquoi on ne porterait pas plainte à la police, c'est précisément la peur de ne pas être crue ».

Pour Rachel Chagnon, doyenne de la Faculté de science politique et de droit de l'UQAM,il y a un vrai risque de ressac dans un monde où déjà il y a des gens qui ont beaucoup de doutes par rapport à la capacité du système judiciaire d‘avoir un accueil sensible des victimes.

« Il y a des gens qui vont être tentés de dire : oui, la juge a acquitté les joueurs de hockey, mais est-ce qu’elle était obligée de traiter la victime de menteuse? »

Mme Chagnon reproche justement à la juge le ton sévère qu’elle a adopté à l'égard de la présumée victime.

Dans son analyse, la juge Carroccia a en effet insisté sur de nombreuses incohérences entre le témoignage de la plaignante au procès et ses déclarations antérieures.

Pour Mélanie Lemay, cofondatrice du mouvement Québec contre les violences sexuelles, il s'agit là d’une méconnaissance des mécanismes de survie suivant une agression.

La plaignante dans le procès Hockey Canada, nommée E.M. lors des procédures pour préserver son anonymat, avait parlé à la police pour la première fois le lendemain du viol allégué, rappelle Mme Lemay. Il est donc possible que certains éléments de l’histoire étaient manquants dans ce premier témoignage de la jeune femme, encore sous le choc.

« La mémoire évolue. Le cerveau, quand tu vis une agression, va mettre certains événements de côté. Ce n’est pas parce que tu t'en souviens par la suite que ta version est moins crédible », dit Mme Lemay.

De « l'acharnement » sur la plaignante

Le procès aurait-il été différent s’il s'était déroulé au Québec, où un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle a été mis en place? Je ne peux pas dire qu’on aurait eu un résultat différent, répond Rachel Chagnon.

« Je pense qu’il y avait suffisamment de contradictions soulevées dans la version de la plaignante pour que la plupart des juges en arrivent à la conclusion qu’on ne franchissait pas le seuil du doute raisonnable ».

Elle croit toutefois que le ton du jugement aurait été bien différent au Québec. On voit dans la décision ontarienne la volonté tellement forte de la juge de démontrer qu’elle a raison de ne pas croire la victime, que ça devient presque de l'acharnement.

« Je trouve que chez la plupart des juges québécois, il y a une volonté d'épargner la victime et ne pas s’en prendre inutilement à elle, même si on en arrive à la conclusion qu’on ne peut pas adhérer à sa version des faits », résume-t-elle.

« Occasion ratée pour une évolution de la jurisprudence »

Le dossier, hautement médiatisé, était aussi suivi de près par la communauté juridique, selon Sophie Gagnon, car le jugement avait le potentiel de « clarifier la portée de la notion de consentement en droit criminel canadien ».

« Ça fait des décennies qu’on sait qu’en droit criminel une victime n’a pas besoin de se débattre, qu’elle n’a pas besoin de prononcer le mot non pour démontrer qu’elle ne consentait pas à une relation sexuelle. Mais dans cette affaire, c’était un peu plus complexe et nuancé ».

En effet, la plaignante, lors de son témoignage, avait décrit avoir agi comme une actrice pornographique, car elle sentait qu’elle n'avait pas d'autres choix que de se plier à la volonté des jeunes hockeyeurs. Mélanie Lemay explique qu’il n'est pas rare que des victimes d’agressions sexuelles collaborent avec leur agresseur à des fins de survie. Ainsi, dans le cas du procès de Hockey Canada, on aurait pu s'intéresser à la notion de consentement quand il y a un écart entre le consentement réel de la personne victime et le comportement qu'elle adopte pour se protéger, explique Mme Gagnon.

Mais puisque la Cour a conclu que la plaignante n’était pas crédible, que son témoignage n’était pas fiable, elle n’a pas eu à se rendre jusqu’à cette analyse du droit criminel. C’est une occasion ratée pour une évolution de la jurisprudence. Pour CALACS francophone d’Ottawa, ce cas renforce la culture du viol, soit un ensemble de croyances, de pratiques et de normes qui banalisent ou encore excusent les violences sexuelles.

Plus précisément, le jugement montre que le mythe de la parfaite victime est tenace, avance l'organisme. On attend toujours des victimes qu'elles soient parfaites : qu'elles disent non clairement, qu'elles résistent physiquement, qu'elles soient sobres, polies et irréprochables.

Du pain sur la planche pour les organismes

Bien que cet acquittement ait pu décevoir des victimes d'agression sexuelle, Sophie Gagnon tient à rappeler que chaque dossier est différent.

« Les organismes d'aide sur le terrain comme Juripop, on a du travail à faire après des jugements comme ça pour conseiller les personnes survivantes sur leur propre dossier, sur leurs propres chances de succès, indépendamment d’un dossier qui a été médiatisé comme celui-là », dit-elle.

Notre approche chez Juripop, c’est de conseiller les personnes sur les recours qui répondent véritablement à leurs besoins en leur donnant toute l’information nécessaire, par exemple pour choisir entre un recours au civil ou au criminel, ajoute-t-elle.

Ce procès a permis d’illustrer les difficultés de porter plainte dans le système de justice, selon Mme Gagnon, qui rappelle que la plaignante a été interrogée pendant neuf jours, dont sept en contre-interrogatoire. Cela montre qu'il est important que les victimes sachent à quoi s'attendre avant de se lancer dans un procès de dénonciation judiciaire.

Sophie Gagnon rappelle finalement que le droit ne fait pas tout. L'affaire Hockey Canada, même si elle a mené à l'acquittement des cinq joueurs, a tout de même permis d'ouvrir des discussions sur le consentement libre et éclairé, mais aussi enthousiaste et actif. Hockey Canada a aussi eu des comptes à rendre et a revu ses règles de gouvernance, souligne l'avocate.

« C’est un procès qui semble avoir déclenché au Canada anglais des réflexions similaires à celles qu’on a eues au Québec à la suite du mouvement #moiaussi et de la vague de dénonciations en 2020 ».

Partager cet article:

Gmail

Gmail

Outlook

Outlook