Une décision inédite au Québec prend en compte le racisme systémique

Jamais un juge québécois n’avait encore pris en considération une EIOEC dans la détermination d’une peine.

Le 28 juillet dernier, au palais de justice de Longueuil, la juge Magali Lepage a condamné Frank Paris à 24 mois de détention pour trafic de cannabis et de haschich, à la suite d’un plaidoyer de culpabilité.

Ce qui rend cette décision novatrice? En plus de la jurisprudence, de l’analyse de la preuve et de la pondération des facteurs aggravants et atténuants, la juge a pris en compte une évaluation de l’impact de l’origine ethnique ou culturelle : l’EIOEC.

Introduite dès 2014 au Canada, l’Évaluation de l’impact de l’origine ethnique ou culturelle est un rapport présentenciel rédigé par des experts. Il vise à éclairer le tribunal sur le parcours d’un accusé issu d’une communauté racisée, en mettant en lumière les obstacles systémiques, notamment le racisme et la discrimination, qui ont pu influencer son cheminement.

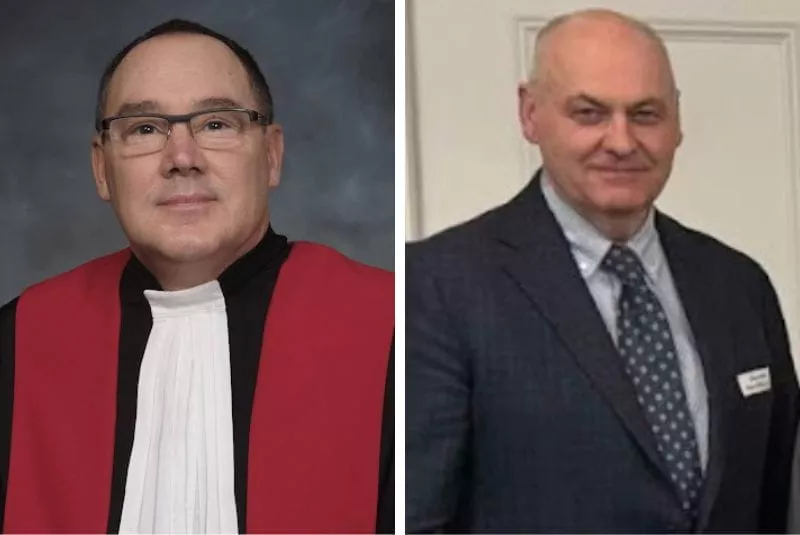

Pour mieux comprendre la portée de cette décision, Droit-inc s’est entretenu avec les avocats impliqués dans le dossier, Mes Andrew Galliano et Sharon Sandiford.

Comment l’EIOEC a-t-il joué un rôle concret dans cette affaire?

Me Andrew Galliano : Ce n’est pas la première fois, dans la province, qu’un juge fait référence à l’existence de ce type de rapport. Toutefois, c’est la première fois qu’un tribunal l’utilise réellement comme élément central, en le déposant et en s'y appuyant pour rendre une décision qui mène à une peine juste et individualisée.

Ce rapport est très détaillé. Il retrace l’historique personnel de M. Paris, le contexte communautaire dans lequel il a grandi, ainsi que les expériences de racisme et de discrimination auxquelles il a été confronté. Tous ces éléments sont pris en compte pour mettre en lumière des facteurs atténuants et dresser un portrait complet de la personne.

À partir de cette analyse, le rapport formule des recommandations précises. Ce qui est particulièrement important, c’est qu’il propose des mesures concrètes visant à réduire le risque de récidive. Dans le cas présent, ces recommandations ont été intégrées intégralement par la juge dans sa décision, puisqu’elles étaient adaptées spécifiquement à la situation et au profil de M. Paris.

Qu’est-ce qui distingue ce rapport des rapports présentenciels traditionnels?

Me Andrew Galliano : Généralement un agent de probation se limite à évaluer le risque de récidive, ici, on parle plutôt d’une évaluation globale, qui tient compte de l’historique personnel, du contexte communautaire et des expériences de discrimination. À la fin, le rapport propose des conditions précises qui, si elles sont respectées, contribuent à réduire concrètement le risque de récidive.

Dans cette affaire, ce sont justement ces recommandations formulées par les experts qui ont été prises en considération. La juge a estimé que ces conditions permettraient à M. Paris de rester sur la bonne voie. Ainsi, alors que le rapport présentenciel évaluait son risque de récidive comme étant « moyen », les experts considéraient qu’avec l’application de ces conditions, ce risque pouvait être significativement diminué. C’est là tout l’intérêt et la valeur ajoutée de cet outil.

Au Québec, c’est une première, alors que l’EIOEC est déjà utilisé ailleurs au pays. Comment expliquez-vous ce décalage?

Me Sharon Sandiford : Oui, on constate que dans d’autres provinces, l’utilisation de cet outil s’est faite plus tôt et de manière plus fluide. Au Québec, le processus a pris plus de temps. Mais aujourd’hui, l’outil existe et il est essentiel que les juristes sachent comment s’en servir, et que les juges soient ouverts à en tenir compte.

Il faut comprendre que ce rapport est un outil parmi d’autres pour aider à déterminer la peine la plus juste et la plus appropriée. Dans d’autres provinces, il a surtout été utilisé pour évaluer la culpabilité morale de l’accusé, ce qui est essentiel dans l’analyse de la proportionnalité de la peine.

L’idée est de prendre en compte l’impact du racisme systémique et de la discrimination sur le parcours du délinquant. Mais il s’agit d’un facteur parmi plusieurs. Généralement, un rapport présentenciel est aussi produit en parallèle, afin d’évaluer d’autres aspects qui s’ajoutent à l’analyse.

Dans ce dossier, le rapport faisait partie des éléments qui ont conduit la juge à imposer une peine de 24 mois. Cette décision reflète un équilibre entre différents paramètres : la gravité de l’infraction, les facteurs aggravants, mais aussi les facteurs atténuants relevés dans le rapport.

Me Andrew Galliano : Il est important de préciser que ce type de rapport ne constitue pas une réduction automatique de peine. Ce qu’a fait la juge, c’est utiliser le rapport comme un élément d’analyse pour évaluer la culpabilité morale de l’accusé et la mettre en balance avec la gravité objective de l’infraction. Il serait donc erroné de dire que la peine a été réduite à cause du rapport.

En réalité, ce rapport est un outil qui permet de mieux comprendre certains facteurs contextuels pouvant diminuer la culpabilité morale, ce qui peut influencer la sentence. Mais c’est exactement le même principe qu’un rapport présentenciel qui conclurait, par exemple, que le risque de récidive est faible. Dans les deux cas, ce sont des éléments qui orientent le juge, sans jamais dicter mécaniquement la peine.

Partager cet article:

Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

John

il y a 4 moisMais quelle mesure woke. Après on se demande pourquoi l'extrême droite monte en popularité...